コラム

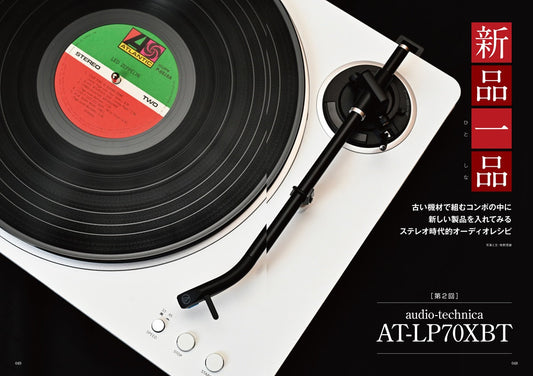

今回の「新品一品」はaudio-technica AT-LP70XBTです。

本格的なオーディオ誌では取り上げないような廉価なレコードプレーヤーです。 ただインテリア誌やグッズ誌が取り上げるようなオシャレなプレーヤーではなく、老舗メーカーがちゃんとした音を手軽に楽しんでほしい、という思いで作ったのが良くわかります。 ただ、個人的にはレコードプレーヤーは国産DDを中古で楽しむ派。 もちろん中古のリスクを背負いつつではありますが、スケールメリットのお陰で安くとんでもない物量が投下された70~80年代の国産機が大好きなんです。 それでも保証書がついた新品プレーヤーも良いなと思う瞬間はあります。何十万円もプレーヤーに掛けるのは無理ですが、これくらいならバックアップ機にぴったりかな、と。

今回の「新品一品」はaudio-technica AT-LP70XBTです。

本格的なオーディオ誌では取り上げないような廉価なレコードプレーヤーです。 ただインテリア誌やグッズ誌が取り上げるようなオシャレなプレーヤーではなく、老舗メーカーがちゃんとした音を手軽に楽しんでほしい、という思いで作ったのが良くわかります。 ただ、個人的にはレコードプレーヤーは国産DDを中古で楽しむ派。 もちろん中古のリスクを背負いつつではありますが、スケールメリットのお陰で安くとんでもない物量が投下された70~80年代の国産機が大好きなんです。 それでも保証書がついた新品プレーヤーも良いなと思う瞬間はあります。何十万円もプレーヤーに掛けるのは無理ですが、これくらいならバックアップ機にぴったりかな、と。

![良い針圧計を買ってみました…古いけど[Technics SH-50P1]](http://stereojidai.com/cdn/shop/articles/IMG_3945.jpg?v=1743146364&width=533)

良い針圧計を買ってみました…古いけど[Technics SH-50P1]

浜松に取材に行ったついでに現地のハードオフを物色。浜松は良いものがあるなあ、と思いつつ買ったのはコレ。Technics SH-50P1。立派な針圧計です。古いものなので不安でしたが、きっちり2.5gに合わせたあと、いつも使っている中華製のデジタル針圧計でチェックしたところ、ほぼ2.5gだったので良しとします。

良い針圧計を買ってみました…古いけど[Technics SH-50P1]

浜松に取材に行ったついでに現地のハードオフを物色。浜松は良いものがあるなあ、と思いつつ買ったのはコレ。Technics SH-50P1。立派な針圧計です。古いものなので不安でしたが、きっちり2.5gに合わせたあと、いつも使っている中華製のデジタル針圧計でチェックしたところ、ほぼ2.5gだったので良しとします。

ステレオ時代が企画に参加したDACがクラファン開始しました!

ステレオ時代でも企画に参加させていただいているConclusionの単体DAC、D-10VNのクラウドファンディングがスタートしました。D-10VNの「VN」はVintageの意味です。いまとなっては初期のデジタルオーディオは立派にビンテージだろう、ということでこう名づけさせていただきました。

ステレオ時代が企画に参加したDACがクラファン開始しました!

ステレオ時代でも企画に参加させていただいているConclusionの単体DAC、D-10VNのクラウドファンディングがスタートしました。D-10VNの「VN」はVintageの意味です。いまとなっては初期のデジタルオーディオは立派にビンテージだろう、ということでこう名づけさせていただきました。

スピーカーの理想形のひとつ、ソニーAPMの挑戦

70年代終盤に日本のオーディオメーカー各社が挑戦した平面振動板スピーカー。 しかしその多くが数年で撤退していきました。 理由はその難しさ。 平面振動板といえど、実際に駆動するのはボイスコイルと同じ構造の磁気駆動。 問題は平面のどこを駆動するか、でした。 駆動ポイントによっては複数の振動モードによる共振が発生し、歪の原因に。 ソニーの音響技術研究時では研究を重ね、その最適解を実用化したのです。 それがAPM--Accurate Pistonic Motion(=正確なピストン運動)と名付けられたスピーカーでした。 詳しくはステレオ時代neo Vol.6に掲載中。 ご購入はamazonで!

スピーカーの理想形のひとつ、ソニーAPMの挑戦

70年代終盤に日本のオーディオメーカー各社が挑戦した平面振動板スピーカー。 しかしその多くが数年で撤退していきました。 理由はその難しさ。 平面振動板といえど、実際に駆動するのはボイスコイルと同じ構造の磁気駆動。 問題は平面のどこを駆動するか、でした。 駆動ポイントによっては複数の振動モードによる共振が発生し、歪の原因に。 ソニーの音響技術研究時では研究を重ね、その最適解を実用化したのです。 それがAPM--Accurate Pistonic Motion(=正確なピストン運動)と名付けられたスピーカーでした。 詳しくはステレオ時代neo Vol.6に掲載中。 ご購入はamazonで!

全盛期のビクター・レコードプレーヤー開発~いま明かされる「菅野バー」の秘密

日本ビクター、後のJVCは蓄音機時代から続く超名門オーディオメーカーです。 もともとRCAの子会社で、日本法人が独立したもの。 しかしこのビクターのプレーヤー部門は、70年代に入るまで名機と呼べるモデルはありませんでした。 ところが70年代に入るとヒットモデルを連発するようになるのです。 その秘密が、ひとりの技術者が開発に加わったためでした。 今回は1973年からビクターのプレーヤー開発に腕を振るった菅野敏さんにお話を伺いました。 詳しくは「ステレオ時代neo Vol.6」をご覧ください。 ご予約・ご購入はこちら→amazon

全盛期のビクター・レコードプレーヤー開発~いま明かされる「菅野バー」の秘密

日本ビクター、後のJVCは蓄音機時代から続く超名門オーディオメーカーです。 もともとRCAの子会社で、日本法人が独立したもの。 しかしこのビクターのプレーヤー部門は、70年代に入るまで名機と呼べるモデルはありませんでした。 ところが70年代に入るとヒットモデルを連発するようになるのです。 その秘密が、ひとりの技術者が開発に加わったためでした。 今回は1973年からビクターのプレーヤー開発に腕を振るった菅野敏さんにお話を伺いました。 詳しくは「ステレオ時代neo Vol.6」をご覧ください。 ご予約・ご購入はこちら→amazon

ヤマハのカセットデッキ、TC-1000からK-1誕生の秘密

1975年に発売されたヤマハのカセットデッキでTC-800というモデルがあります。 マリオ・ベリーニがデザインしたデッキで、今でも人気があるのですが、このデッキがじつはコパル光機が開発したOEMだったことは「ステレオ時代neoVol.1」でお知らせしたとおりです。つまり1975~6年まではヤマハは自社でデッキを作っていなかったのです。ところが1977年にはフラッグシップモデルのTC-1000を、1978年にはK-1を発売するのです。これらのフラッグシップモデルは、まぎれもなくヤマハの自社製です。この1年でヤマハに何があったのか。その秘密を伺いに、ヤマハOBの皆様にお話を伺いました。 詳しくは「ステレオ時代neo Vol.6」をご覧ください。 ご予約・ご購入はこちら→amazon

ヤマハのカセットデッキ、TC-1000からK-1誕生の秘密

1975年に発売されたヤマハのカセットデッキでTC-800というモデルがあります。 マリオ・ベリーニがデザインしたデッキで、今でも人気があるのですが、このデッキがじつはコパル光機が開発したOEMだったことは「ステレオ時代neoVol.1」でお知らせしたとおりです。つまり1975~6年まではヤマハは自社でデッキを作っていなかったのです。ところが1977年にはフラッグシップモデルのTC-1000を、1978年にはK-1を発売するのです。これらのフラッグシップモデルは、まぎれもなくヤマハの自社製です。この1年でヤマハに何があったのか。その秘密を伺いに、ヤマハOBの皆様にお話を伺いました。 詳しくは「ステレオ時代neo Vol.6」をご覧ください。 ご予約・ご購入はこちら→amazon